スターハウスとは?

|

|

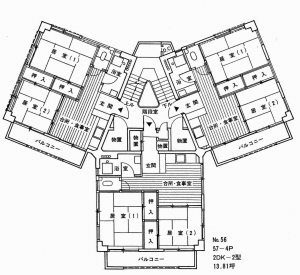

スターハウスとは、昭和30年代を中心に建設された「Y」字型の住棟のことである。「スターハウス」という正式名称はあまり知られておらず、団地居住者からは「星型」と呼ばれることの方が多い。「Y」字形の建物の中に1フロア3戸の部屋があり、階段は中央の吹き抜けを囲むように上っていく構造が一般的である(少数ではあるが例外もある)。スターハウスは一般的な住棟に比べ、日当たりや通風に優れているため人気を集めた。

|

(図1)

|

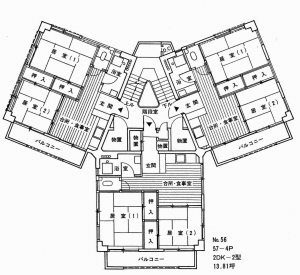

(図2) |

スターハウスは中途半端に残った土地を埋める役割を持つと同時に、景観にアクセントを与える効果を持つ。当時、中層フラット住棟が規則的に並ぶ街並みは「同じ形の住棟が墓のように並んでいて無機質な景観である」などと非難されていたが、スターハウスはその単調な景観に変化を与える役割を担っていた。また、冬至でも一定の日照時間を確保するため住棟間は一定距離を離して建てる必要があったが、スターハウスは、この特色ある外形により板状住棟に比べより、広いスペースを空けて建てる必要があった。そのため周囲に広大なオープンスペースを生み出し、団地の配置にゆとりを与えたのである。

(上から見ると長方形の「中層フラット住棟」に対して、スターハウスのような小ぶりの住棟を総称してポイントハウスと呼ぶ。ポイントハウスの中には、スターハウス以外にもL字型住棟やボックス型住棟など様々な種類があるが、公団発足から昭和30年代末にかけては、ポイントハウスといえばスターハウスのことであった。)

|

(図3)↑広大なオープンスペース

|

| 他にもスターハウスは、給水塔と同じように団地のシンボル的位置付けとなっている場合が多かった。公団の機関紙には「中層フラットとテラスハウスが公団住宅の型の樹幹であるとするとこのポイントハウス(スターハウス)は花とも言えよう。」と書かれており、団地内におけるスターハウスの地位の高さがうかがえる。当然団地配置設計担当者からの需要も高く、公団黎明期には積極的に採用された。またスターハウスは、団地内の一番ロケーションの良い場所に建てられることが多かった。例えば下図(図4)の上野台団地の配置案内図を見ると、駅から一番近い入り口(図で言うと右下部分)の付近にのみスターハウスが建てられていることが分かるであろう(図中ピンク色部分)。赤羽台団地では駅から近く見晴らしの良い崖付近に集中的に配置されている。(図5) |

(図4)上野台団地

|

(図5)赤羽台団地 |

このようにスターハウスは多くの人気を集め、多くの優れた点を持っていたが、一方で大きな問題を抱えていた。まず、特色ある形により建設コストが高くなってしまうこと。そして土地を板状住棟に比べ多く消費してしまうため、年を追って増す量的要求にもこたえられなかったことである。高根台団地でボックス型ポイントハウスが採用されるとスターハウスはほとんど建設されなくなり、昭和39年の名和団地を最後に採用が完全に打ち切られた。(その後、男山団地と千里竹見台団地でスター型高層タワー住棟が現れるが、これは伝統的なスターハウスのスタイルとは大きく異なるものであった。)��それから50年近く経ち、日本住宅公団が都市再生機構という3回目の名称変更を迎えたころ、「昭和30年代の住宅団地を全て建て替える」という計画が出された。これに伴い、公団(現UR)の管理するスターハウスが全て姿を消すことが確実になったのである。したがって住民の反対が根強い一部の団地を除き、10年以内に全ての公団スターハウスが姿を消すものと見られる。

(全国の公営住宅や企業社宅の一部でもスターハウスが採用されているが公団と同じように老朽化のため続々と建て替えが進んでいる。)

|

■次頁へ(スターハウスカタログ)

■スターハウス特集トップへ戻る

|